文化財保護の制度とは、つまるところ何を遺してきたのか?

行政的な視点ではなく、実務に携わる立場から実例をもとに話した座談会。

数多くの指定/未指定/登録文化財を構造の専門家あるいは有識者として見る腰原幹雄氏と、年に数点のペースで調査企画設計に関わる齋賀と、立場や見解の相違もありながら、共通の理解もあることが浮かび上がりました。

普段は編集協力を行う伏見唯氏も加わる、いままでありそうでなかった座談会になっていると思います。

目次はコチラ

特集:何が遺ってきたか/何が遺っていくか[座談会1]

遺してきたもの ー保存継承の実践から

新建築 建築100年 PART2

旧富岡製糸場西置繭所

昨年、2号続けて刊行された特集「建築100年」のPART2、21世紀編に齋賀が前職で担当した《旧富岡製糸場西置繭所》が掲載されました。

分類は「文化財と再利用のはざま」。建築が残り続けていく条件は、保存の制度であるのか、再利用の文化であるのか、という問いが根底に感じられます。

《旧富岡製糸場西置繭所》は、両者を橋渡しするプロジェクトと考えて取り組みましたが、監修者/編者にはどう捉えられたのでしょうか。

目次はコチラ

池上本門寺散歩

Theatre(シアター)の吉田さんとの散歩企画第2弾は、池上本門寺(2025年夏)。

広い境内を散策しながら、池上本門寺に残る文化財建造物を中心に話しました。

あまり目立った場所にはない文化財を「静かな主役たちをめぐって」と題して記事にまとめてくれました。

池上本門寺散歩 with wyes architects 〜静かな主役たちをめぐって〜

碑文谷散歩

隣のオフィスで不動産業を営むTheatre(シアター)の吉田さんと、2025年春に近所を散歩した記録。

のんびり歩きながら、地域の歴史的建造物を眺める視点について話しています。

Part 1 〜圓融寺・碑文谷八幡宮編〜

Part 2 〜インタビュー編〜

次の時代に「原爆の図」を届けるための新たな変化

いよいよ原爆の図丸木美術館は、改修工事を間近に控えている。3年の期間をかけて設計を進めてきた身としては、準備万端整っていて、あとは着工を待つばかりと言い切ってしまいたいのだが、残念ながら、そんな状況からはほど遠い。工事のための資金が、まだまだ足りていないからだ。

設計を開始したのが2022年8月で、2023年9月に基本設計を終えた後、建設会社3社に見積の依頼をかけた。3社の見積額はすべて、予算を大きく超えていた。私たちは美術館とともに、3社にヒアリングを実施し、技術力、意欲、体制、実績などを評価したうえで、最終的に深谷市を拠点とするシグマ建設に、施工候補者を絞り込んだ。その後は、施工に向けた課題や、コスト高の要因について相談をしながら、設計を進めた。しかしながら、実施設計を完了して、改めて見積を徴収したが、見積額は予算を大きく上回ったままであった。

見積額と予算とが乖離してしまった要因を、私たちは主に以下のように分析している。

① 仕上げ面積の広さ

② 過去に繰り返されてきた増改築によって生じた不具合の多さ

③ 長期間施されてこなかったメンテナンス

④ 空調など機械設備の未整備(今回新たに整備する機械設備の多さ)

⑤ 電気設備更新にかかる費用

⑥ 工事種類の多さ

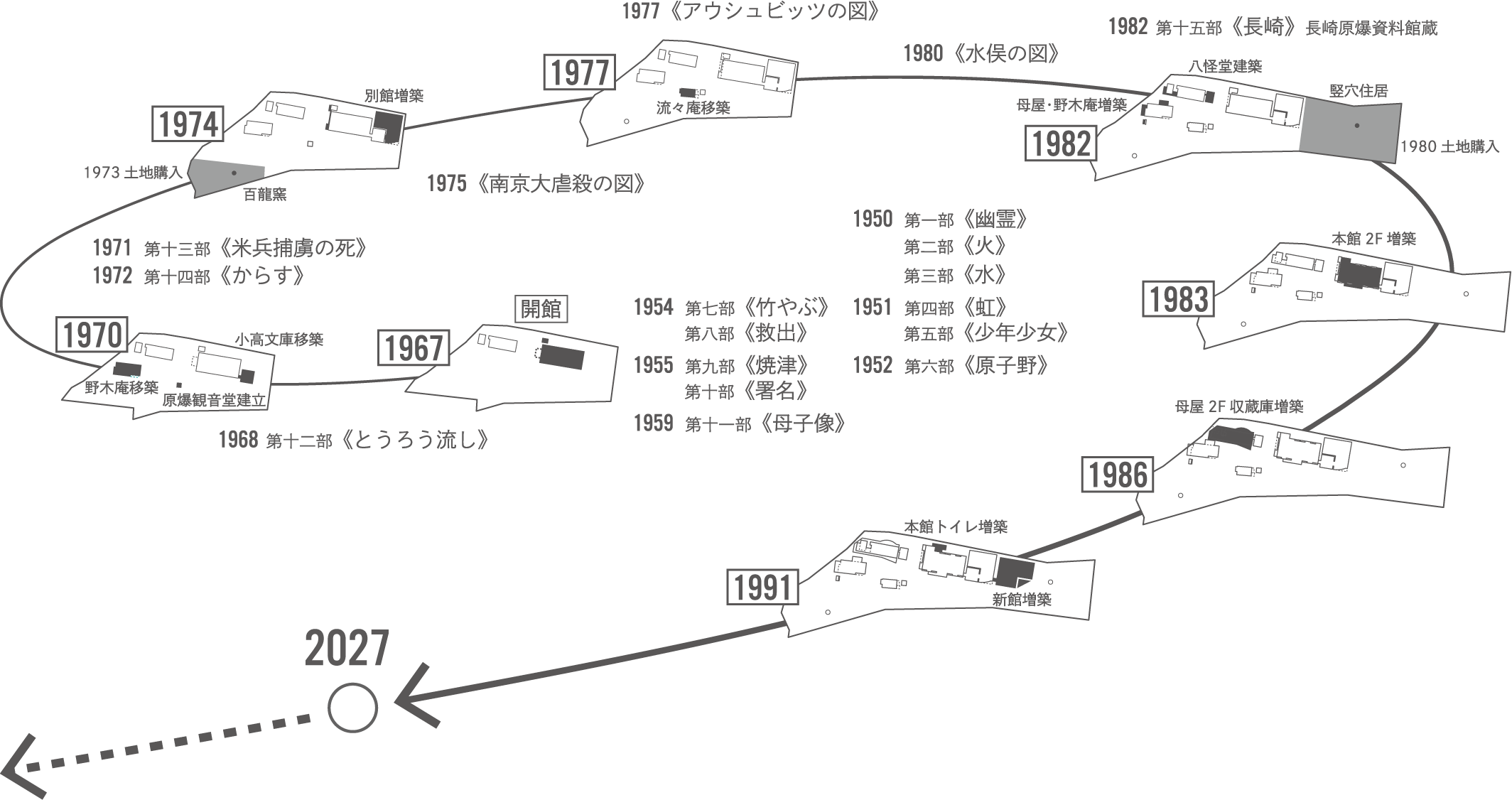

まず、①仕上げ面積については②とも関連する。1967年に建設された丸木美術館は、当初250㎡程度の小さな建築だった。その後、増改築が繰り返され現在は約1300㎡、ほぼ5倍の規模となっている。しかし、それぞれの増築部分は1983年の本館2階増築をのぞいて、すべて渡り廊下によって接続しているので、単純な四角形をした1300㎡の建築と比べると、壁の面積は数倍にもなる。そのことが、建築コストを押し上げる大きな要因となってしまった。増改築は、ほかにも不具合を生んでいる。例えば、小高文庫と前後の廊下をつなぐ、ごく短い渡り廊下は、増築に合わせて造られたものだが、大雨のときには排水を阻害し、展示室内部への床上浸水の要因となっている。不具合の改善には、躯体を現すか、あるいは作り直すかしなければならない。そもそもの不具合への対処のために、表面的な改装で済まない箇所が多いのだ。

また、丸木位里、丸木俊の死後は、大きな増改築を行なっていないが、大規模修繕にも手をかけるだけの余力がなかった(③)。そのため、屋根や外壁などの外装は経年による劣化が著しく、広範囲に手を施す必要がある。そして④⑤はともに設備更新にかかる工事の費用だ。現在の美術館では、わずかに数台の家庭用エアコンが設置されているに過ぎず、性能はまったく足りていない。設備機器の新規購入と設置にも費用がかかる。電気設備は、増改築によって少しずつ増設されており、正確に現況を把握することができない。火災リスクなど将来的な安全を考慮すると大部分の更新が必要だ。

今回の改修では、さまざまな種類の工事を行わなければならないため、複数の専門業者を集めることとなる。工事に携わる職人の種類と数が多ければ、材料費だけでなく施工費(人件費や諸経費)も当然上がる。ここ10年前後、上がり続けてきた建設費も、全体的にコストを押し上げている。ひとつふたつの明らかな要因であれば、それを取り除くことも可能かもしれない。しかし残念ながら、要因は多岐に亘るうえに、それぞれが絡み合っている。ここ数ヶ月は、予算と相談しながら、大幅な減額の検討を続けてきた。

数多くの工事を中止とするなか、設計方針も変更を迫られている。切望されていたエレベーターの設置は延期となる。思い切った工事費減額のために、工事項目や対象面積を減らして、工事費を4割以上削減した。工事を経て実現する建築の姿は、当初考えていたものとは変わらざるを得ない。では、それだけの金額、内容を減らした今回の改修は、何を目指すのか。工事を完了した後、美術館はどんなかたち、どんな姿となるのか。

原爆の図丸木美術館は、丸木位里と丸木俊、二人が描いた「原爆の図」を展示するため、1967年に建設した美術館である。1950年に、第1部《幽霊》が描かれて以降、日本、そして世界各地を巡回し、数百万あるいは数千万の人々が目にしてきた「原爆の図」であったが、長年の巡回に区切りをつけて作家とともに居を定めたのが、この地であった。しかし所在は定まったが、「安住していた」とは言えない。58年の間に、軸装から屏風に仕立て直されたり、上下2段に展示されたり、L字に折り曲げて展示されたり、作品に付されたテキストには少しずつ訳語が増やされたりしてきたし、そもそも第12部《とうろう流し》以降は、美術館開館後に描かれた作品だ。原爆の図丸木美術館は、「原爆の図」を展示するための美術館として建設されたが、「原爆の図」を変化させる器でもあった。器そのものも、作家と作品とともに成長と変化を繰り返してきた。そして、今も残る地面に埋め込まれた河原の石を用いた蛇や虫を象った装飾、館内で見つかる手書きの注意書き、いつの間にか置かれた樽など、ここに集ったあるいはここを通り過ぎた人々も参加しながら器としての建築も変化し維持されてきた。私たちは、設計と並行してきた歴史的な調査で、その変化の様子、そして変化の最中に生じて残された痕跡を観察してきた。私たちから見て、(こんなにもツギハギだらけで、こんなにもチグハグな)美術館の建築は、まだその器としての役目を終えていない。何故なら、調査を通して、この建築に展示される「原爆の図」の新たな見せ方、現代のアーティストが参加して「原爆の図」と対峙する新たなあり方、そして、訪れた人々にとっての新たな体験と体感について、大いに可能性を感じ取ってきたからだ。この器には、もうひとつ次の時代に「原爆の図」を送り届けるという重要な役割を担わせたい。

美術館が新しい役目を成し遂げるために必要なことを次のようにまとめた(あるいは削ぎ落とした)。

❶ 展示・鑑賞環境の更新

❷ 収蔵庫の新設

❸ 雨漏り対策

❹ 1983年増築部分の補強

❺ 設備更新

❻ 南側法面崩落の復旧

丸木俊が死去した後、「原爆の図」は展示方法を配置も含めて変更してこなかった。しかし、収蔵庫の新設と併せて、今回の改修では平面計画を変更するため、「原爆の図」の展示方法と配置を変えて、展示と鑑賞の環境を更新する。具体的には、作品をフラットに展示できる壁面の改修、照明の変更、天窓からそそぐ光の取り込み方への対処、展示台の更新を行う(❶)。収蔵庫は、生前作家が暮らした母屋にあるため、作品を移動するには常に屋外を運ぶ必要がある。「原爆の図」は精細な複製の製作も進んでおり、作品保護の観点からも改修後はオリジナルと複製を入れ替えながら展示することが計画されている。これまで以上に、作品の移動回数は増える。収蔵庫を美術館内部に設置することで(❷)、作品の保存環境を改善する。❸の雨漏り対策も重要だ。以前には、百年に一度と言われたような大雨が毎年のように全国各地で発生しており、東松山もたびたび大雨に見舞われている。そのたびに美術館の各所に雨漏りが確認されていて、作品の展示と保存に深刻な影響を及ぼしており、必須の対策である。1983年に増築された本館2階は、今回の設計中に、耐震性能に課題があることが分かった。来館者が長時間滞在し、作品が複数展示される空間であるため、十分な性能を確保する補強を行う(❹)。また既述の通り、設備は性能の不足、老朽化、複雑化した配線経路など多くの課題があり、全面的に更新する(❺)。鑑賞時の暑さ寒さ対策に加えて、温湿度変化を低減させることは、作品の保護にもつながる。最後の❻は、2022年7月の大雨時におこった都幾川に向かう南側法面崩落範囲の復旧である。崩落発生後、状況を確認して応急処置を施し、埼玉県の県土整備課による地盤調査も実施された。結果として地盤に顕著なすべりは確認されなかったが、崩落箇所は私有地に当たるため、最終的な復旧作業は美術館が行う。ひとつひとつが、作品を美術館の建築とともに次代に手渡していくために欠かせない工事だ。

二人の作家が私財を投じて建設し、周囲の人々との関わりの中で作品とともに変化を遂げて、類例のない時間を過ごしてきた建築は、あそこにもここにも不具合が出ている。船底にこびりついたフジツボをこそぎ落とすように、重荷を解いて、破れた躯体に当て布を施し、人々が新しく「原爆の図」に遭遇する場所を、関係者とともに作り上げていきたい。まだ十分な資金がない点は、悲観ばかりはしていない。過去の増築時にも、着工後に足りない資金を集める呼びかけを行い、工事を完遂してきた。今回も2027年春を予定する再開館に辿り着けるよう、私たちも力を尽くしていきたい。

齋賀英二郎

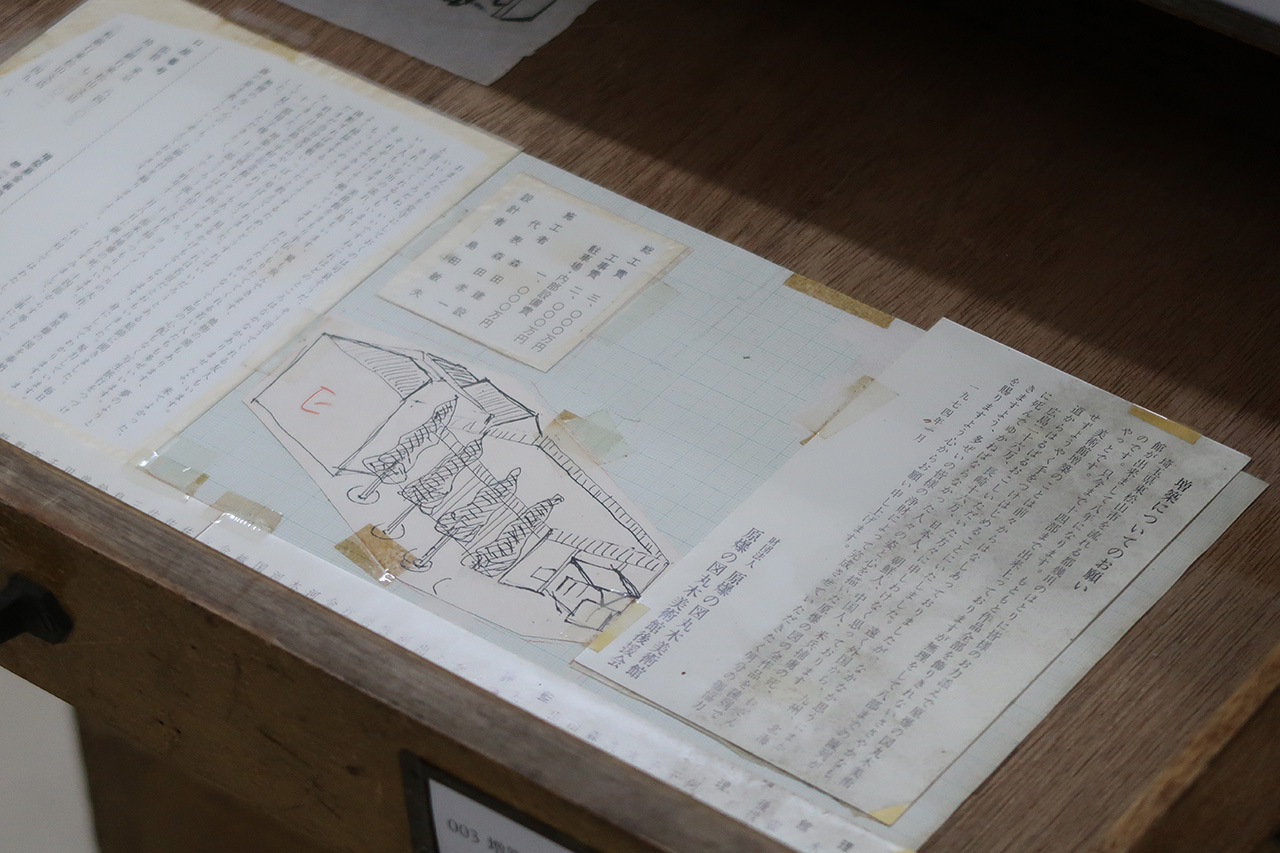

1974年増築時の寄付募集原稿 © SHIMA ART&DESIGN STUDIO

丸木美術館ニュース 第163号

発行日:2025年10月10日

編集・発行:公益財団法人原爆の図丸木美術館

60年目に迎える変化のかたち

美術館を初めて訪れたのが、2019年11月。建物調査を開始したのは、2021年の12月。設計業務に着手したのが、2023年7月。「まだ少し先の話」だったのは、いつ頃までであったか、いまや工事は待ったなしのところにまで迫っている。時間をかけて、足りない情報を少しずつ穴埋めしながら準備をしてきたが、一歩進むごとに新しい課題に出くわすおかげで、時間はいくらあってもありすぎるということがない。しかし、いよいよ被爆80年という特別な年の夏を過ぎれば、美術館は初の長期休館に入る。ここでは、まさに佳境にある改修設計の概要を紹介したい。

これまでにも繰り返してきた通り、丸木美術館は、丸木位里と丸木俊、ふたりの芸術家が生活と制作をともにするのと併せて、度々の増改築によって作品の展示方法も含めて変化と成長を遂げてきたという稀有な存在である。今から考えれば無茶にも見えるその連続した変化の痕跡は、建築だけでなく、いつの間にか館内に居着いてしまった品々にも見て取ることができる。今回予定する約34年振りの改修では、そうして美術館に人知れず息づいてきた「変化のかけら」に着目しながら、収蔵庫を移転し、美術館としての基本的な性能も向上し、「原爆の図」を展示して鑑賞する空間を新たにする。また、物理的/心理的な障壁を減らし、より多くの人が、作品に向かい合える環境をつくることも、重要な目的である。

[展示室の変化]

本館2階では、間仕切りをなくしてひとつの大きな展示室とし、基本は「原爆の図」10点が展示される。上部には天蓋を吊るし、柔らかい光のもとで作品を鑑賞する場所をつくる。「原爆の図」の4点は、現在の企画展示室(別館)に。同じく天井から吊るす天蓋は、作品を紫外線から保護する役目も担う。新館は、主に企画展の場所として、照明や展示方法などの自由度を高め、隣接するホワイエと連続した使い方ができる展示室とする。美術館の特徴である長い廊下は、壁の一部に設けるアルコーブには腰掛けも設置しながら、アートスペースにすることで、廊下−小高文庫−別館小展示室−新館と続く、より美術館全体に展開した展示も可能となる。標準的な展示構成は設定しながらも、状況に応じた作品の入れ替えもできるように設えを工夫し、それぞれ特徴の異なる展示室が作品と呼応するような空間を準備するつもりだ。

[機能面の変化]

受付は、エントランスを入った正面に移動する。館外から移設する収蔵庫と事務所機能(受付含む)を、管理運営の効率化のため、本館1階(1967年当初からの2つの現展示室)にコンパクトに集約するためである。収蔵庫と事務所の間には前室を設け、前室に入る通用口は、これまでなかった作品の搬出入口ともなる。かつて丸木夫妻がアトリエとして使ったスペース(別館2階)は「スタジオ」として、情報を発信する新たな役割を持った場所とする。美術館をつらぬく長い動線の先、新館テラスには外階段を設置して、新しく開かれたかたちをここで示す。一方で小高文庫2階は、畳を残して、どこか懐かしい木造建築の様子が残る休憩場所として、改修後も公開を予定する。正面にはエレベーターの設置を予定しているが、さまざまな条件をクリアする必要があり、まだ最終的な決定はできていない。

80年か、あるいは90年目か。いつかの時期に美術館がきっとまた新しい変化を迎えるために、いま必要な変化を遂げることが、次、その次の時代へと、「原爆の図」を送り届けることにつながるはずだと私たちは考えている。

齋賀英二郎+八木香奈弥

丸木美術館ニュース 第160号

発行日:2025年1月15日

編集・発行:公益財団法人原爆の図丸木美術館

研究ノート原爆の図丸木美術館の建築の「変化」と、丸木位里、丸木俊の共同制作

2023年に開催された東京文化財研究所 第57回オープンレクチャー「かたちを見る、かたちを読む」にて、「「原爆の図」の歴史をつなぐ」と題して、美術館の岡村幸宣氏が講演を行いました。レクチャーに続いて『美術研究』への寄稿を依頼された岡村氏が、建築に関わる部分の執筆をしてみないかと言ってくださり「第一章 小さな歴史の積み重なりとして美術館の建築を読み解く」を書きました。美術館の変化を、丸木位里、丸木俊の作品との関わりから描き出す岡村氏の文章と、建築の物質的変化を拾い出す齋賀の文章が、折り重なる小論となっています。

目次はコチラ

京都工芸繊維大学大学院建築都市保存再生学コース 保存再生学シンポジウム 2024 第1回保存修理と先端デザインはいかに統合されうるか ー旧富岡製糸場西置繭所保存整備事業から考えるー

© Junpei Kato

日時:2024年7月13日(土)14:30~18:00

会場:YouTubeによる開催

趣旨説明:清水重敦(京都工芸繊維大学)

講師:岡野雅枝(富岡市富岡製糸場課学芸員)、齋賀英二郎(wyes architects)、西岡聡(文化庁文化資源活用課文化財調査官)

主催:京都工芸繊維大学大学院建築学専攻/京都工芸繊維大学KYOTO Design lab

後援:公益社団法人日本建築家協会/一般社団法人日本イコモス国内委員会/一般社団法人DOCOMOMO Japan/京都市文化財マネージャー育成実行委員会(特定非営利活動法人古材文化の会、公益財団法人京都市景観・まちづくりセンター、一般社団法人京都府建築士会、京都市)

2020年、足掛け6年に及ぶ工事を終えた旧富岡製糸場西置繭所の保存整備事業を題材にしたオンライン・シンポジウムが開催され、齋賀が講師として登壇しました。進行は、清水重敦氏。事業主である富岡市富岡製糸場課の岡野雅枝さん、管轄の官庁である文化庁文化資源活用課の西岡聡さんとの並びで、立場の違いも浮き彫りにしながら、大きな共通の目標を持って推進したプロジェクトであることが、示された貴重な機会となりました。

歴史的建造物に対する実践的な取り組みにおいて、理念や手法は念頭におきつつも、そもそもの意義や動機づけを見定め、個別のプロジェクトにおける作法に育てていくことの重要性について考えを述べることができたと思います。

シンポジウムの様子は後日、公式チャンネルで公開される予定です。

KYOTO Design Lab https://www.youtube.com/@KYOTODesignLab/videos

全日本海員組合本部会館 保存改修プロジェクト 連続研究会 2建築の保存と活用を結ぶ ー「継承」のあり方

© 全日本海員組合本部会館将来構想および歴史調査委員会

日時:2024年6月21日(金)18:00~20:30

場所:法政大学市ヶ谷田町校舎及びオンライン

司会:頴原澄子(千葉大学)

主旨説明:藤本貴子(法政大学)

講師:齋賀英二郎(wyes architects)、中山裕子(JTBコミュニケーションデザイン)

コメント:今関俊(公益財団法人 文化財建造物保存技術協会)、玄田悠大(東京大学・独立行政法人職員)、松隈章(株式会社 竹中工務店・一般社団法人 聴竹居俱楽部)

主催:全日本海員組合本部会館将来構想および歴史調査委員会

今年の秋(2024)に改修工事完了を予定している全日本海員組合本部会館。プロジェクトに並走するかたちで、「全日本海員組合本部会館将来構想および歴史調査委員会」が設置されています。指定文化財ではない民間所有の保存改修プロジェクトにこうした委員会が自主的に設置されているのは、非常に珍しい事例だと思いますが、設計者である野沢正光氏(故人)の発案をうけて組合が設置を決定したそうです。

委員会が主催する研究会に、「建築を見つめる小さな仕掛けとしてのマップ」と題し、齋賀が講師で参加しました。建築を残し、かつ生かしながら、伝えていくために必要な役割としての「コミュニケーター」について研究会の頴原澄子氏、藤本貴子氏が着目して企画した研究会でした。マップはありふれた、あるいはあふれかえったツールであるかもしれませんが、建築との相性の良さは、まだまだ深めていける可能性があると私たちは考えています。

チラシPDF

[特集]近現代建造物の今とこれから近代化遺産の見方/伝え方 ー旧佐渡鉱山採鉱施設と旧富岡製糸場西置繭所の場合ー

近年、文化財指定が進む近現代建造物。少しずつ拡張していく文化財建造物のカテゴリーは、その価値観の変容も促しています。特集では、さまざまな角度から、近現代建造物の文化財的取扱について論じられています。齋賀は、近現代建造物よりは先んじて指定の対象となった近代化遺産のうち、2つの産業遺産(旧佐渡鉱山採鉱施設、旧富岡製糸場西置繭所)を題材にしながら、近現代建造物にもつながる課題と、その読み解き方についての論考を寄稿しました。

目次はコチラ

[特集]時の積み重ねをデザインするケーススタディ3:旧富岡製糸場西置繭所保存整備事業

TOTO通信の30周年記念として組まれた特集「時の積み重ねをデザインする」に、旧富岡製糸場西置繭所の保存整備事業が掲載されました。一般的な建築行為として定着して久しいリノベーション。近年は、既存建築をストックと捉えるのとは違う、まさに「時を積み重ねた建築」として見つめ、そのポテンシャルを素材にした改修プロジェクトが増えてきており、その可能性を掘り下げる意欲的な特集となっています。冒頭、加藤耕一先生を相手に編集者の伏見唯氏と展開する議論にもたくさんの示唆あるコメントがあり、充実した冊子となっています。

詳細ページ

[特集]ガラス再発見事例掲載:旧富岡製糸場西置繭所保存整備工事

雑誌「ディテール」に旧富岡製糸場西置繭所で新たに設置したガラスボックスのディテールが掲載されました。補強鉄骨(既存建築の軸部変形に追従する)に取り付くガラス。設計期間中、さまざまな現代のガラス・ディテールを観察して歩き回りましたが、なかなか参考にできる事例がなく、実現には施工者とガラス・メーカー(AGC硝子建材)の協力が不可欠でした。他のプロジェクトと並ぶと、また違った印象が生まれて新鮮です。

目次はコチラ

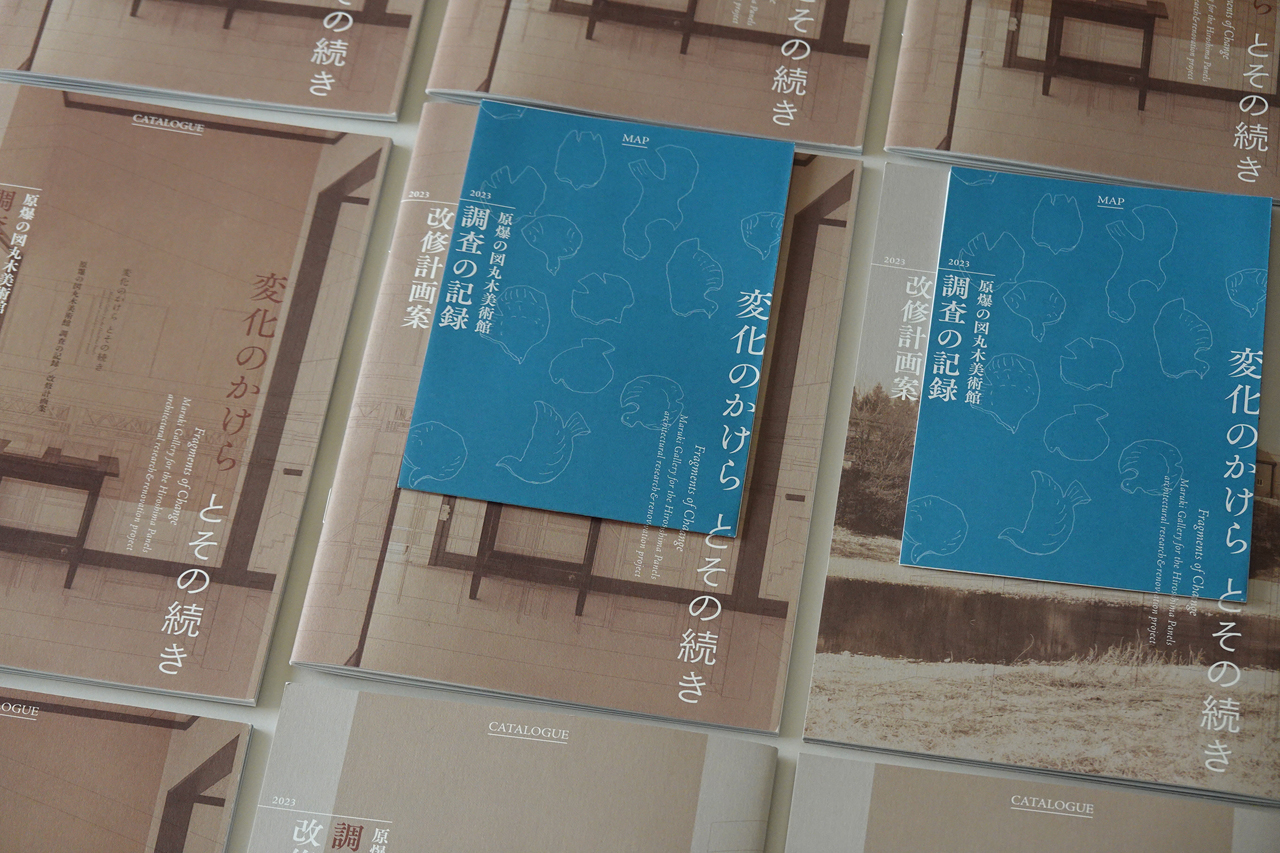

「変化のかけらとその続き」展覧会カタログ

執筆:岡村幸宣、齋賀英二郎、八木香奈弥

写真・編集:wyes architects

デザイン:SHIMA ART&DESIGN STUDIO

発行:原爆の図丸木美術館

発行日:2024年3月1日

頒価:1100円(税込)

カタログの購入はコチラ

2023年に開催した『変化のかけらとその続き 原爆の図丸木美術館 調査の記録/改修計画案』の展覧会カタログ。

目次と奥付を中心に据えた両A面のような構成は、展覧会チラシにも共通したかたち。

以下は「展示解説」からの抜粋

私たちは、ピンセットでつまみあげるように、あるいは虫眼鏡でのぞきこむようにかけらを集めて、配列し、組み合わせて、新しく添える素材について考えながら、記憶も、記録も、アイデアも、できるだけ丁寧に、ゆっくりと混ぜ合わせるように、しかし混濁してしまわないように展示を作り込んでいった。美術館のありようをなぞりながら、手つきはそのままに、いつのまにか美術館のこれからの姿を描いていく。そのためには、なんどもなんども繰り返し、少しずつちがうやり方で、美術館で息を潜めるささいなものごと/できごとを反芻していくような手続きを必要としているのかもしれない。この小さな展示は、その小さなレッスンでもある。

京都建築映像祭プレ・プログラム KAFF座 2024 Vol.01

建築と文化財、とその間

建築をテーマに据えて、哲学/歴史など分野を横断し読み解きながら、映画上映/展示/レクチャーを企画するイベント。

2024年から秋に向けたプレ・プログラムとして「KAFF座」を開始。第1弾として京都の町家で開催されたイベントに参加しました。

wyes architects のプロジェクトへの遠回りなアプローチと、その背景にある考えについて話しました。

チラシPDF

第10回日本建築学会近畿支部建築史部会研究会歴史と対話する建築 「リノベーション」を再定義する

日時:2024年3月9日(土)13時~17時

会場:立命館大学衣笠キャンパス末川記念会館

司会:前川 歩(畿央大学)

主旨説明:青柳憲昌(立命館大学)

発表:魚谷繁礼(魚谷繁礼建築研究所)、家成俊勝(dot architects)、齋賀英二郎(wyes architects)

コメント:田中禎彦(文化庁)、大場 修(立命館大学)

主催:日本建築学会近畿支部建築史部会

後援:日本建築学会建築歴史・意匠委員会日本建築史小委員会

建築固有の歴史を建築家はどう読み込むのか。

歴史的建築の改修に取り組む、現代の建築家たちによる「既存建築の歴史との対話」について議論し読み解くシンポジウム。

リノベーションを題材に、建築史と現代建築デザインの接点を探りつつ、両者の関係を改めて問い直した企画。発表者として齋賀が登壇しました。

ポスターPDF

原爆の図丸木美術館改修計画案発表

出演:岡村幸宣(原爆の図丸木美術館学芸員)、水沢勉(神奈川県立近代美術館館長)、内山章(スタジオA建築設計事務所)、齋賀英二郎+八木香奈弥/wyes architects

開催日:2023年11月23日

会場:原爆の図丸木美術館 新館ロビー

「変化のかけらとその続き 原爆の図丸木美術館 調査の記録/改修計画案」で行ったトークイベントの記録です。美術館に積み重なってきたもの/時間を把握して、一部には新しい要素も追加して、それぞれ各部分の関係性をつなぎなおす(=再構築する)という考え方について、話しました。水沢勉(神奈川県立近代美術館長)、内山章(スタジオA建築設計事務所)、岡村幸宣(原爆の図丸木美術館学芸員)の3氏からは示唆に富んだコメントもいただきました。

https://youtu.be/nUzGmJ2Lm3Y

トーク抄録(出典:『丸木美術館ニュース』2024年1月15日, 第156号, p.4-6, 原爆の図丸木美術館)

変化のかけらとその続き

出演:岡村幸宣(原爆の図丸木美術館学芸員)、齋賀英二郎(wyes architects)

撮影・編集:川田淳

撮影アシスタント:寺田鵬弘

企画:原爆の図丸木美術館、wyes architects

制作:原爆の図丸木美術館

助成:野村財団

2023/10/7から12/10まで開催した展示「変化のかけらとその続き 原爆の図丸木美術館 調査の記録/改修計画案」関連企画。 丸木美術館の建物調査で発見した「変化のかけら」(使用と改造の痕跡)。 変化のかけらを通して見えてくるもの/考えようとしていることを紹介しました。 改修計画は、美術館がこれまで過ごした時間をふまえた「その続き」となるように考えています。

https://youtu.be/YxRjrZU0BbA

原爆の図丸木美術館改修計画案について

丸木美術館は、大きく分けて5つの建物が集まって全体をかたちづくっている。1967年開館の平屋建て、1970年に移築された小高文庫、1974年増築の別館に、1983年増築の本館2階、1991年増築の新館である。しかし、仔細に見ていくと、新館と同時に増築されたトイレや外水栓を取り込んでつくられた給湯室も、半分独立した建物ともとれる。さらに、建物同士の重なりや、つなぎ、隙間の部分は、自立こそしていないが、建築的な型をもったパーツとなっている。建物全体や美術館という用途から考えれば、本体から取り残されたような部分、例えば増築時に生まれた中間階、物置、渡り廊下(と呼ぶにはあまりに短いつなぎ目)、はっきりした呼び名もつけようのない場面があちらこちらに紛れ込んでいる。こうしたパーツのほとんどは、ふだん来館者の目には触れない裏のスペースであったり、目に届く箇所であっても、掲示や貼り紙など、その他の要素にカモフラージュされたりして、意識されることはない。什器やサインについても同じで、いつの間にか美術館に持ち込まれて、館内を転々とし、そのうち定位置を確保して居座ったり、放っておかれたりしている。

私たちは調査を通して、これらのさまざまな使用と改造の痕跡(美術館の岡村幸宣氏と話をしているなかで「変化のかけら」と命名された)を観察してきた。改修では、「変化のかけら」を少し開いて、来館者も通り過ぎたり、腰を落ち着けたりできる場面へと切り替えていく計画である。階段の途中に挟まれた中間階は北桟敷として小さな作品を鑑賞できる場所とし、細長い廊下は、増築時にふかした壁の凹部に展示壁と向き合う腰掛けを設けて、アートスペースとして展示空間に置き換える。エントランスと新しい執務室兼資料室(旧展示室)を隔てるコンクリートブロックの壁は部分的に取り除いて、奥へと続く美術館を予感させる構えとし、ブロックは2つの室の境に設けるカウンターに転用する。大きな順路や機能は設定しながらも、「変化のかけら」に着目して、ルートを横切ったり停滞させたり、役割をあいまいにしたりする経路、視線、居場所を仕組んでいくことが狙いだ。考えているのは、美術館に流れ/積もってきた時間を、眺め/感じるポイントを見つけ出し、少しだけ目に見えて、肌で触れられるように操作を加えることだ。

2023年10月7日にはじまった企画展「変化のかけらとその続き 原爆の図丸木美術館 調査の記録/改修計画案」では、1/20のスケールで、改修計画案の部分模型を数点展示した。全体ではなく、部分の模型としたのは、最初に記したとおり、丸木美術館とは、大小(あるいは表裏)いくつもの建築がパッチワーク状に重ね合わされてできた建築だと読み込んだためである。模型を一目見れば、どこを切り取っても同じところがなく捉え所がない、しかしだからこそ、たくさんの表情をもったこの美術館に積層した豊かな時間を感じ取ることができるはずだ。私たちの提示する改修計画案は、作品を次代に送り届けるため、現代に追加する当て布でもある。

丸木美術館には、美術館にとっての芯である《原爆の図》を何度でも振り返る時間と、作品、そして作品とすでに不可分な存在である美術館を未来へとつないでいく時間、2つの時間が常に併存している。「変化のかけら」は、2つの時間を接続するかすがいである。そのかすがいが、強固でしなやかであればこそ、次の20年、30年を丸木美術館が生き抜いていく力になる、と私たちは考えている。

齋賀英二郎

丸木美術館ニュース 第155号

発行日:2023年10月15日

編集・発行:公益財団法人原爆の図丸木美術館

「趙根在写真展 地底の闇、地上の光 ー炭鉱、朝鮮人、ハンセン病ー/原爆の図丸木美術館」、「ハンセン病文学の新生面 『いのちの芽』の詩人たち/国立ハンセン病資料館」。2つの展示について。

趙の写真は、外との交流さえ限定的で、ましてや写真に映ることに強い拒絶があった療養所のハンセン病患者たちが、真正面を向いて写真におさまる点に、ひとつの特色があるという。そこに、異形のものを映し込んでやろうなどという意図は感じさせない。親密な空気が通ったのだろうと、こちらが信じたくなるような気配に満ちている。人物を通して、被写体がまとう衣服や巻きつけられた包帯、わずかに手にひっかかったキセル、あぐらをかく畳、うしろに控える障子、ごく数の少ない家具、頭上の照明器具、それぞれの要素が、妙に粒だって見えてくる。

写真は、ハンセン病患者たちが、その言葉をどんなふうに書きつけたのか、またどんなふうに読み込んだのか、も捉えている。そうして咀嚼され、生み出される言葉の密度は、普段私が目にし、叩いている言葉とは、似て非なるものであるかもしれない、とこれは、「ハンセン病文学の新生面」を鑑賞してこそ思い浮かぶ感想だ。

同じような感想を、彼らが使いこなす道具に対しても抱いた。道具は、しばしば身体の感覚器官の延長として表現される。しかし、趙の写真に映る、にかっと笑う顔にかけられたサングラス、器用に(あるいは不器用に)咥えられた万年筆、松本明星が詩に描く、動きを失いつつある手にかかえこむ『杖』、これらの道具は、身体の延長としてではなく、松本が「きれめのない闇」と表現した彼らの周囲に拡がる世界の確からしさ(あるいは不確かさ)を感じ取るために、欠かすことのできないものなのではないかと思えてくる。自分自身が周囲と接続している、接続を保っていることを確認するために携える道具。写真と詩を往復することで、趙について、詩人たちについて、こちらのイメージが喚起/増幅されていく。

道具類は、外から購入するとは限らない。「患者作業」として強いられる仕事は、言葉から想起するのとはかけ離れた広範な内容に及んでいる。義足などは自分たちの手で製作されもした。大工もやれば、道路工事も行う。豚も鳥も牛も飼う。限定された敷地の中で、規則として実現される自給自足の生活。UターンやIターンで農山村に定着し、理想をかなえるために行うものとは、まるで異なる経緯で営まれる共同体(と呼ぶのが正しいのかは分からない)のありように、静かに衝撃を受ける。火葬や、納骨堂の建設さえも患者たちの手によって行われていた。無理やりに詰め込まれて圧縮された社会の姿が写真に映り込んでいて、そこに身を置く人々が形成したものが詩篇として結晶化された、とも言える(状況は段々と改善されていったものでもあるというから、過度に想像を膨らませてはならないのかもしれない)。

不自然に圧縮された社会、という印象が手伝うのか、趙の写真にはもうひとつ気になった点がある。彼が切り取る療養所の風景は、撮影した当時にあってもひとつふたつ時代が遡ったもののように見えたのではないか、という点だ。「患者作業」にどんなに習熟していたとしても、材料、道具、技術、機械など、すべてが戦後激変する外の社会と同じようには手に入らなかったであろうし、ビルや高度なインフラ設備など都市化を前提にしたものが、療養所の中で(少なくともすぐに)必要になるはずもない。撮影されるよりも前から更新されることがなくなって、少しずつ境界の外と位相がずれて時間が歪み、そうして境界の内側に取り残されていったものが写真に映されている。と、そんな錯覚を覚えるのも理由がないことではない。しかしだからこそ、患者たちが(外の世界へと抜け出ようという意思や希望や努力とは別に)自分たちを周囲につなぎとめておくためのぎりぎりの条件がそこにはあったのかもしれない、という考えが頭をよぎる。ハンセン病資料館で松本明星の隣に掲げられていた谺雄二の『鬼瓦よ』と題された詩からも、圧縮された環境にあって、本来は通じるはずのない気脈(空に属する鬼瓦と地上を這う僕)が通じたような、趙の写真と同じトーンを感じるのは、私だけであろうか。

別々の企画として考案されて催された展示が、それぞれ見事に呼応して「ひとつの展示」になっていくという結果を目の当たりにして、いまだに冷めやらぬ不思議な気分を抱えている。

齋賀英二郎

変化の途中をデザインする

原爆の図丸木美術館は、丸木位里・丸木俊という二人の作家が、作品の名を冠して1967年に建設し、開館から現在にいたるまで、作家や作品とともに変化し、成長し続けてきた稀有な美術館です。

5月5日の56週年開館記念日に、美術館の改修設計を担当することになった私たち wyes architects が、美術館の建築そのものにフォーカスして、事前の調査における気づきや発見、さらに改修設計のアプローチについて語りました。

ゲストには建築史家である加藤耕一氏(東京大学教授)を迎え、司会を美術館学芸員の岡村幸宣氏がつとめています。

作家、作品、そして美術館に集う多様な人々とともに変化を続けた美術館の、次なる変化をどうデザインするのか。トークでは、かつての美術館の姿を捉えた貴重な写真資料も紹介しました。

https://youtu.be/orCfQ5Q1b_o

トーク抄録(出典:『丸木美術館ニュース』2023年7月15日, 第154号, p.3-5, 原爆の図丸木美術館)

変化の途中をデザインする —丸木美術館の改修に向けてのアプローチ—

丸木美術館とは、どんな美術館ですか?と問われたのであれば、まず原爆の図について、その成り立ちも含めて語りおこし、丸木位里、丸木俊という二人の稀有な作家のことや共同制作のスタイルに触れて、次には作品、そして二人のもとに集まり、また去ってもいった数知れない人々に関しても説くべきかもしれない。ただ、今回の美術館改修プロジェクトにおいて、私たちがとるアプローチは少しだけ異なっている。それは、建物自体に備わる価値の所在を探ることから、美術館のあるべき姿を考えるという方法だ。価値と言って大げさに聞こえたら、特徴と言い直しても良い。12年半の間、私が文化財建造物の保存と活用に携わる中で培ってきた方法の応用である。

私たちの取組みは建物の調査から始まった。調査では、作品ではなくて、床や地面、壁、天井、屋根に視線を注ぐ。幾たびも手を加えられた跡が残る壁、雨染みが点々とつく天井、天井まで積み重なった書類、とその奥で傾く本棚にぎゅうぎゅうに詰め込まれたたくさんのアルバム。調査を進めると、先にあったものを残しながら、次々と付け足していくように増改築が重ねられてきたことが分かってくる。アルバムをめくれば、美術館と呼ぶにはやや小ぶりな開館当初の建物、丸太足場を用いた増築工事中の様子、竣工したばかりの八怪堂でポーズをとる位里、雪の積もった敷地を散策しながらイタズラっぽい笑顔を向けるサングラス姿の俊が見つかる。その次には、最初は不定期に刊行されていた美術館ニュースにも目を通す。関係者からは、途切れ途切れの思い出話や、又聞きの逸話を聞いたりもする。会ったことも見たことさえもない二人の作家、この場所に足を踏み入れた有名無名の人々が、次第に像を結び始めて、まるで美術館を舞台にした無声映画のように、ぎこちなくうごめきはじめてくるようだ。ただし、いくら凝視しても解像度は決して上がらないし、ちぎれた思い出に、分かりやすい起承転結があるわけでもない。私たちは、あくまでも物語からはこぼれ落ちてしまうしかないような、しかしだからこそ、そこに人の手が触れて、足で踏み締められた感触を確かめることができるような、細部や断片(変化のかけら)を探索していく。

言い換えるなら、建物を調査すること、とは、一つひとつは物言わぬかけらをきっかけにして、いままで見えていなかった丸木美術館の姿を自分たちの手で描き直してみることでもある。ある人にとっては、くたびれ果てて膝の崩れた役馬のように見えるかもしれない美術館の建物は、私たちの目には、作家や美術館スタッフによって、使い込まれ、鍛え抜かれた頼もしい古道具にも似たものとして映り込む。そうして今度は、描き直した姿を下図にして、次の10年、20年、さらにその先へと、原爆の図を残し伝えていくための丸木美術館のあるべき姿を重ねて描こうとしている。

古道具だと喩えるのなら、役目を終えたものとして、大切な作品を納める建物を最新の器に変える選択をすることにも一考の余地はある。しかし、丸木美術館は1967年の開館当初から、数年おきに少しずつ、あるいは大胆に手を加えられながら、作家、作品、人々とともに変化し続けてきた美術館だ。時には明確な目的を欠いたまま場当たり的に改造されることもあったがゆえに、今となっては理解しがたい不思議な隙間や突起物がそこかしこに見つかる。だが、一見すると計画と無計画がごちゃまぜに集積したように見える建物に、作品もスタッフも、そして美術館を訪れる人々も、ごく自然に無理なく順応している。そんな変化の歴史に目を向ければ、ある意味で美術館の建物は、作品とすでに不可分なほど癒合している、とさえ感じられてくる。私たちが思い描くのは、美術館が経験してきた変化/進化の延長線上にあって、次の変化に備えるために、いま必要な姿へと、美術館を漸進的に更新するような改修プロジェクトだ。

齋賀英二郎

丸木美術館ニュース 第153号

発行日:2023年4月15日

編集・発行:公益財団法人原爆の図丸木美術館

「母袋俊也展 魂ー身体そして光」展覧会図録

はじめに、母袋による、作家自身の経験と、《原爆の図》と丸木美術館の成り立ちを重ね合わせた、一読すると、得心がいくような、しかし企画展図録冒頭のテキストとしては、一風変わった印象の言葉が並ぶ。このテキストは、自らの言葉で、母袋俊也ー丸木位里ー丸木俊(赤松俊子)ー原爆の図ー丸木美術館の連なりに、ある脈絡を与えようとする試みとしても読むことができる。

岡村幸宣の論稿では、丁寧に作家の制作とその変化を追いかける。母袋による表現は、こうして別な言葉によってトレースされ、翻訳されることで、また少し異なる文脈に接続されていく。最後の一文は、ひとつ前、蔦谷楽の企画展を想起させつつ、《原爆の図》への解釈を開いたままに終える。丸木美術館における企画展が、輻輳するテーマが呼応し、反響しながら、ひとつながりの系譜をかたちづくっていることに、改めて気付かされる。

後藤秀聖のインタビューは、美術館のYouTubeチャンネルにも、インタビューに応える作家の様子やアトリエの風景が、動画で記録されている。図録にのみ収録されている聞き手の問いかけは、それをきっかけにして、作家の思索と作品に、読者(と視聴者)が近づいていく手引きとなっている。

写真家内田亜里による、作品と会場風景写真の流れるような構成(展示順に並べられている)を含めて、作家と丸木美術館の現在が記録された貴重な一冊だ。

最後に。あくまで建築目線で言うと、《美術館構想のためのプランドローイング》(2022、No.13)は必見だ。実際よりも急な傾斜に見積もられた斜面、南北が反転した建物と斜面の位置関係、立面の横に描き込まれていく作品展開図、屋根を突き抜ける梯子。美術館が、いかに母袋に着想を与えたのか、そして母袋が、どう美術館をいかして見せるのか。このドローイングが、私たちを勇気づけてくれる。

齋賀英二郎

「母袋俊也展 魂ー身体そして光」展覧会図録

執筆:母袋俊也、岡村幸宣、後藤秀聖

会場写真撮影:内田亜里

発行:原爆の図丸木美術館 2023年1月

変化のかけら —丸木美術館建物調査から見えてきたもの—

原爆の図丸木美術館は、画家の丸木位里と丸木俊が、共同制作の「原爆の図」を展示するために建設し、何度もくりかえし改築と拡張を行ってきた美術館です。

しかし、近年は老朽化が進み、絵を守る性能を高めるための改修工事を行うことが決まっています。

そこで、私たち wyes architects は、美術館とともに、これまでの歴史と現在の状況を調査し、画家や絵とともに変化を続けてきた美術館の建築を記録にとどめる作業を行ってきました。

この美術館には、よく観察すると、一見、不思議な部分がたくさんあります。人ひとりがようやく通れるすき間、階段の途中にある物置、壁のあいだに差しこまれた収納、途中で変わる床の高さ、ふさがれたいくつもの開口部などなど。それらは丸木美術館の 55 年の経験であり、多彩なノイズとなって美術館に表情を与えています。

トーク(オンライン)では、調査によって見えてきた、美術館に残る使用と改造の痕跡=「かけら」の記録の一部を、図版とともに紹介しました。

https://www.youtube.com/live/Y-iFaw_3faQ

"TOMIOKA" 田村尚子 写真とインスタレーション

ほとんど忘れ去られかけている、あるいは私たちの多くが記憶するよりも前に忘れてしまっていて、しかし再び思い出されるのを、ただじっくり待つともなく待ち続けている。そんな風に表現してみたくなる場面が富岡製糸場のいたるところに潜んでいるのだ、と田村尚子の写真は教えてくれる。

富岡製糸場は、1987年に操業を停止したあとも取り壊されることなく守られ、その後、所有が片倉工業から富岡市に移り、公的に保護の措置が図られることとなった。2005年から日本を代表する産業遺産として公開されており、2014年の世界遺産登録、2020年の西置繭所保存整備工事竣工と、ゆっくりとだが着実に、公開範囲を広げている。しかしながら、100を超える建造物と工作物を保存しながら公開することは容易ではない。保存のための工事も難易度が高く、細心の注意を払って進めなくてはならない。そうした訳で、未だに公開できないエリア、建物が多く残る。そこには、停止した状態のままの機械、従業員の名札、生糸の生産状況を記した黒板のメモなど、つい数年前まで、工場として稼働していたのではないかと錯覚するような気配に溢れている。

田村尚子は未公開範囲にも分け入って、耳を、目を、澄ませて場内を歩き撮影を行なった。そして、すでに公開されている範囲でも、やはり同じ仕方で撮影した。田村の写真を見ていると、シャッター音の反響に、生糸を巻き取る枠の回転音の残響や、仕事を終えて作業着を洗濯する水の音がかすかに紛れて聞こえてきたのではないかと思えるようであるし、肉眼では見ることができない、台車を押して廊下を通り過ぎる従業員や、仕入れたばかりの繭を乾燥にかける機械のバルブを調整する人夫の残像が、写り込んでいるかのように想像することも許されるような、そんな気がしてはこないだろうか。

齋賀英二郎

"TOMIOKA" 田村尚子 写真とインスタレーション